揭秘新中國第一架自行設(shè)計飛機(jī):全程手工進(jìn)行

來源:科技日報

2018-06-08 10:33:06

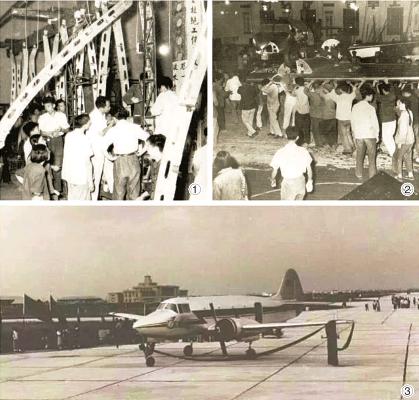

圖①② 北航師生在工廠研制飛機(jī)。

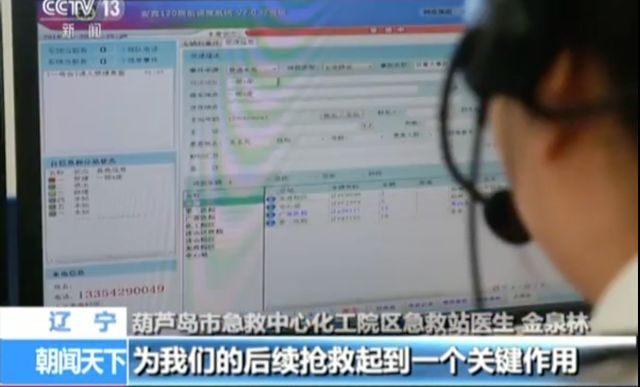

圖③ 新中國第一架自行設(shè)計并研制成功的飛機(jī)“北京一號”。

科海鉤沉

操秀英

陳列在北京航空航天大學(xué)(以下簡稱北航)航空航天博物館里的“北京一號”,是新中國成立后第一架由我國自行設(shè)計并研制成功的飛機(jī),也是新中國歷史上第一架具有通用航空意義的飛機(jī),沒有人會否認(rèn),它的研制成功在中國航空史上有著重要的特殊地位。

時隔60年,參與“北京一號”研制任務(wù)的老一輩科研工作者在北航通航產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究中心成立大會上的娓娓講述,帶著人們的思緒回到那段關(guān)于研制“北京一號”的歲月。

“要讓畢業(yè)生設(shè)計一架真實(shí)而完整的飛機(jī)”,帶著這樣的初衷,成立之初只有4個教研室的北京航空學(xué)院,決意上馬這樣一個“大項目”。要知道,當(dāng)時的中國,航空工業(yè)及航空人才培養(yǎng)基礎(chǔ)薄弱。而在那個空氣中彌漫著“人定勝天”氣息的年代,肥豬賽大象、畝產(chǎn)百萬……但設(shè)計制造飛機(jī)這活兒必須講究科學(xué),既要切實(shí)可行,又要有價值。

“北京一號”研制團(tuán)隊的前期副總師俞公沼回憶,關(guān)于造什么飛機(jī),大家就討論了半年之久——一種方案是設(shè)計旅客飛機(jī),另一種是農(nóng)業(yè)機(jī)。“農(nóng)業(yè)機(jī)安全性不高,因為是一個發(fā)動機(jī),另外外觀也差一點(diǎn)。輕型旅客機(jī)是雙發(fā)動機(jī),安全性較好,外觀流線型,但功能性較差。”特設(shè)組長張樹林記得,北京航空學(xué)院時任院長武光最終拍板定下了輕型旅客機(jī)這一方案。

1958年2月的中南海紫光閣里,周恩來總理認(rèn)真聽取了北航王大昌、沈元副院長關(guān)于北航采取教學(xué)與科研、設(shè)計、生產(chǎn)相結(jié)合,設(shè)計和制造一架飛機(jī)的設(shè)想。周總理聽后說“好”。學(xué)校又提出需要17萬元經(jīng)費(fèi),周總理對教育部長楊秀峰說:“你們應(yīng)該撥給嗎?”楊部長說:“沒問題。”很快,有關(guān)部門劃撥給北航15萬元經(jīng)費(fèi),后來又增撥了幾萬元。

總理的關(guān)懷和支持猶如動員令,激起了北航人的斗志。

然而,設(shè)計與制造一架飛機(jī),是一項復(fù)雜而又龐大的系統(tǒng)工程。對于建校才五年,沒有樣機(jī)又缺乏設(shè)計資料和專用設(shè)備的北航來說,困難重重。學(xué)校成立了指揮部,建立了設(shè)計室和工藝室,分別下設(shè)10個設(shè)計組、3個生產(chǎn)準(zhǔn)備車間和5個生產(chǎn)車間,1800余人參與其中。

參加設(shè)計的師生,為了確定一個更合理的設(shè)計方案,通宵達(dá)旦找資料、算性能、繪曲線,先后提出11種設(shè)計方案。終于定下來的方案,從定型到1958年7月12日畫完最后一張圖紙,僅用了35個晝夜,繪圖紙卻足有2000張,人均日出圖量達(dá)5.3張繪圖紙。

確定基本方案后,參加研制的師生們面對的,是更加龐大的計算量:飛機(jī)重量、速度、升限、爬升速度以及與之相適應(yīng)的氣動參數(shù)……每一個數(shù)值確定的背后,都是無數(shù)張演算紙,無數(shù)次揮汗如雨的計算。最后,經(jīng)過幾十次的風(fēng)洞試驗,才得出優(yōu)化的飛機(jī)外形,確定了總體設(shè)計方案。

隨后,部件設(shè)計和零件設(shè)計全面鋪開。在設(shè)計人員少,且缺資料、無經(jīng)驗,又要在短期內(nèi)交出全部設(shè)計圖紙的繁重而艱巨的任務(wù)面前,飛機(jī)設(shè)計和工藝專業(yè)的師生齊上陣。他們千方百計克服困難,幾乎每天都加班到凌晨一兩點(diǎn)鐘,甚至徹夜不眠,最終如期完成設(shè)計任務(wù)。

俞公沼回憶,當(dāng)時基本都是連軸轉(zhuǎn),很多學(xué)生晚上就在實(shí)驗室瞇一會兒,繼續(xù)干。后來院長看到老師學(xué)生們太辛苦,讓食堂在12點(diǎn)開了一頓餐,“學(xué)生們都說,大饅頭真好吃”。

在生產(chǎn)階段,歷經(jīng)的困難自不必多言。如何把發(fā)動機(jī)裝上去是難題。因為當(dāng)時學(xué)的都是課本上的知識,發(fā)動機(jī)實(shí)際怎么啟動,怎么轉(zhuǎn),都需要在實(shí)踐中從零開始摸索。于是,師生們就下工廠,和廠里的老師傅一起研究分析各種飛機(jī),大家一起動手一起學(xué)。在設(shè)計和生產(chǎn)過程中,每一個環(huán)節(jié)都依靠師生手工進(jìn)行,從使用計算尺確定每一個參數(shù),到人力托舉飛機(jī)安裝起落架,連飛機(jī)蒙皮上的鉚釘都是手工敲制的。動手造飛機(jī),是很多人記憶里“最快樂的一段時光”。

激動人心的時刻終于到來。1958年9月24日清晨,北京首都機(jī)場,一架嶄新的旅客機(jī)昂首挺立在跑道上,機(jī)身兩側(cè)機(jī)翼下的兩臺A11—14P發(fā)動機(jī)正隆隆作響,似一只振翅待飛的矯健雄鷹。“北京一號”研制團(tuán)隊副總設(shè)計師張吉臣回憶,當(dāng)時他們就坐在樓頂上等著起飛,飛機(jī)成功上天,所有人都樂開了花。

無疑,“北京一號”的研制,通過教學(xué)科研與生產(chǎn)實(shí)踐的結(jié)合,不僅為師生提供學(xué)以致用的機(jī)會,而且促進(jìn)了學(xué)科的交叉融合發(fā)展。當(dāng)年參與“北京”系列飛行器研制的北航學(xué)生中,走出了多位院士。

想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網(wǎng)官方微博(@齊魯網(wǎng))提供新聞線索。齊魯網(wǎng)廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。

王傳君譚卓現(xiàn)身福州 為暑期檔電影《我不是藥神》宣傳造勢

- 、譚卓(右)現(xiàn)身福州。為新電影《我不是藥神》宣傳造勢。[詳細(xì)]

- 中國新聞網(wǎng) 2018-06-08

慢讀時間|開國皇帝馬上打天下,末代皇帝胖得上不了馬

- 金哀宗只能以女真族的民族大義來苦苦哀求完顏承麟:“將江山社稷托付給你,這也是迫不得已。要是金國的開國皇帝完顏阿骨打知道這一幕,九泉之...[詳細(xì)]

- 新華社新華每日電訊 2018-06-08

新疆哈薩克族牧民夏季“生命大遷徙”

- 新疆哈薩克族牧民夏季“生命大遷徙”。2018年6月7日,每年6月上旬,是新疆福海縣夏季轉(zhuǎn)場的時節(jié),當(dāng)?shù)毓_克牧民攜家?guī)Э跔恐d滿氈房、用...[詳細(xì)]

- 人民網(wǎng) 2018-06-08

現(xiàn)實(shí)版“保持通話”,10分鐘救回一條命

- “別掛電話,我教你怎么做”。120調(diào)度員李紫慧迅速調(diào)度救護(hù)車,電話指導(dǎo)其家屬進(jìn)行心肺復(fù)蘇急救,直至救護(hù)人員趕到。[詳細(xì)]

- 人民日報微信公眾號 2018-06-08

軍報披露:遼寧艦艦員踴躍上網(wǎng),論壇格外“火爆”

- 西太平洋某海域,遼寧艦破浪前行。回到住艙,他習(xí)慣性打開電腦,登錄遼寧艦論壇。[詳細(xì)]

- 解放軍報 2018-06-08

小龍蝦搭上中歐班列 外貿(mào)“直通車”助互聯(lián)互通

- 目前,10萬只湖北荊州產(chǎn)小龍蝦正搭乘中歐班列前往莫斯科。自2011年3月正式開行以來,中歐班列已成為國際物流陸路運(yùn)輸?shù)墓歉赏ǖ溃〉昧死?..[詳細(xì)]

- 新華網(wǎng) 2018-06-08

中國游客體驗“沖繩熱” 為留日學(xué)生創(chuàng)就業(yè)機(jī)會

- 《日本新華僑報》刊發(fā)文章稱,對于中國游客來說,日本沖繩是和東京、京都、北海道并列的最具人氣的4大日本旅游城市。為了更好地對應(yīng)中國游...[詳細(xì)]

- 中國新聞網(wǎng) 2018-06-08

全國掃黃打非辦對“拼多多”涉違法違規(guī)問題核查

- 全國“掃黃打非”辦公室微博截圖。據(jù)全國“掃黃打非”辦公室官方微博消息,近日,根據(jù)群眾舉報和媒體報道,全國“掃黃打非”辦公室對“拼多...[詳細(xì)]

- 中國新聞網(wǎng) 2018-06-08

城市形象宣傳片:青島一分鐘

- 上海合作組織成員國元首理事會第十八次會議明天將在青島舉行今天人民日報推出城市形象宣傳片《青島一分鐘》。1.22萬美元投資“走出去”一分...[詳細(xì)]

- 人民日報客戶端 2018-06-08

探秘那片未知的藍(lán),中國這些成就讓世界矚目

- 海洋,地球上最廣闊水體的總稱。近十年來,我國持續(xù)推進(jìn)海洋開發(fā)戰(zhàn)略,。[詳細(xì)]

- 新華網(wǎng) 2018-06-08

海關(guān)單證材料由132種縮減至40種,精簡比例達(dá)70%

- 人民日報6月8日報道,為有效降低制度性交易成本,改善營商環(huán)境,海關(guān)總署近期在對原海關(guān)和出入境檢驗檢疫規(guī)章進(jìn)行全面清理,修改或者廢止84...[詳細(xì)]

- 人民日報 2018-06-08

人民日報刊文:為敢擔(dān)當(dāng)?shù)母刹繐?dān)當(dāng)

- 在一次干部考察中,有一名環(huán)保部門干部得到了一些反對票。試想,如果想干事的人頻頻陷入非議,還如何沉下心來干事業(yè)。[詳細(xì)]

- 人民日報 2018-06-08

天津公務(wù)員考試“試卷雷同”案開庭:考場監(jiān)控已無法調(diào)取

- 向法院起訴了作出該決定的天津市人才考評中心及其上級主管部門天津市人社局。在此次庭審中,劉伶的代理律師主張,被告對原告“試卷雷同,成...[詳細(xì)]

- 中國青年報 2018-06-08

網(wǎng)友評論僅供網(wǎng)友表達(dá)個人看法,并不表明齊魯網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述我來說兩句