編者按:抗日戰(zhàn)爭時期,我黨開辟了一條山東、華中直通中共中央所在地延安的秘密交通線。通過這條“紅色大動脈”,招遠(yuǎn)的13萬兩黃金被運(yùn)抵延安,劉少奇、陳毅等1000多名干部往來延安和山東、華中之間,為抗日戰(zhàn)爭的最終勝利發(fā)揮了重要作用。

為紀(jì)念抗日戰(zhàn)爭勝利80周年,山東交通廣播聯(lián)合山西交通廣播、河北交通廣播等推出大型融媒體聯(lián)合采訪《重走抗日交通線·從烽火坦途到發(fā)展新篇》,回顧那段歷史,展現(xiàn)如今的發(fā)展,汲取前進(jìn)的力量。本期走近連接山東、江蘇兩地的蘇魯交通線。

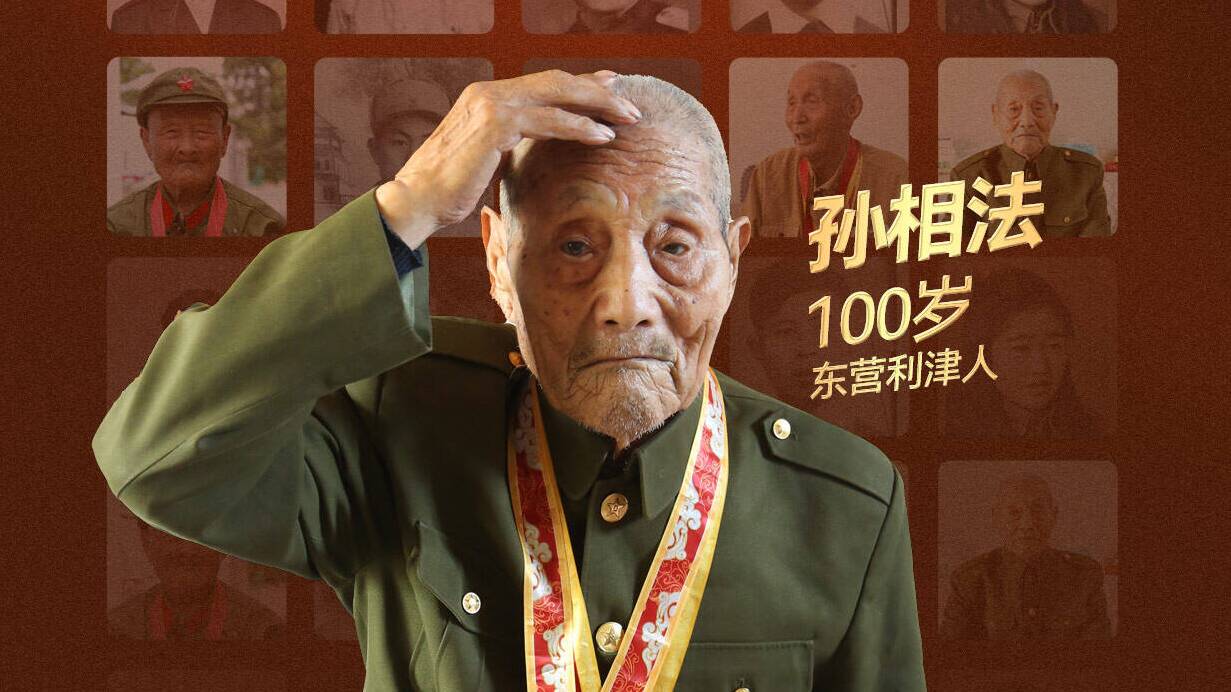

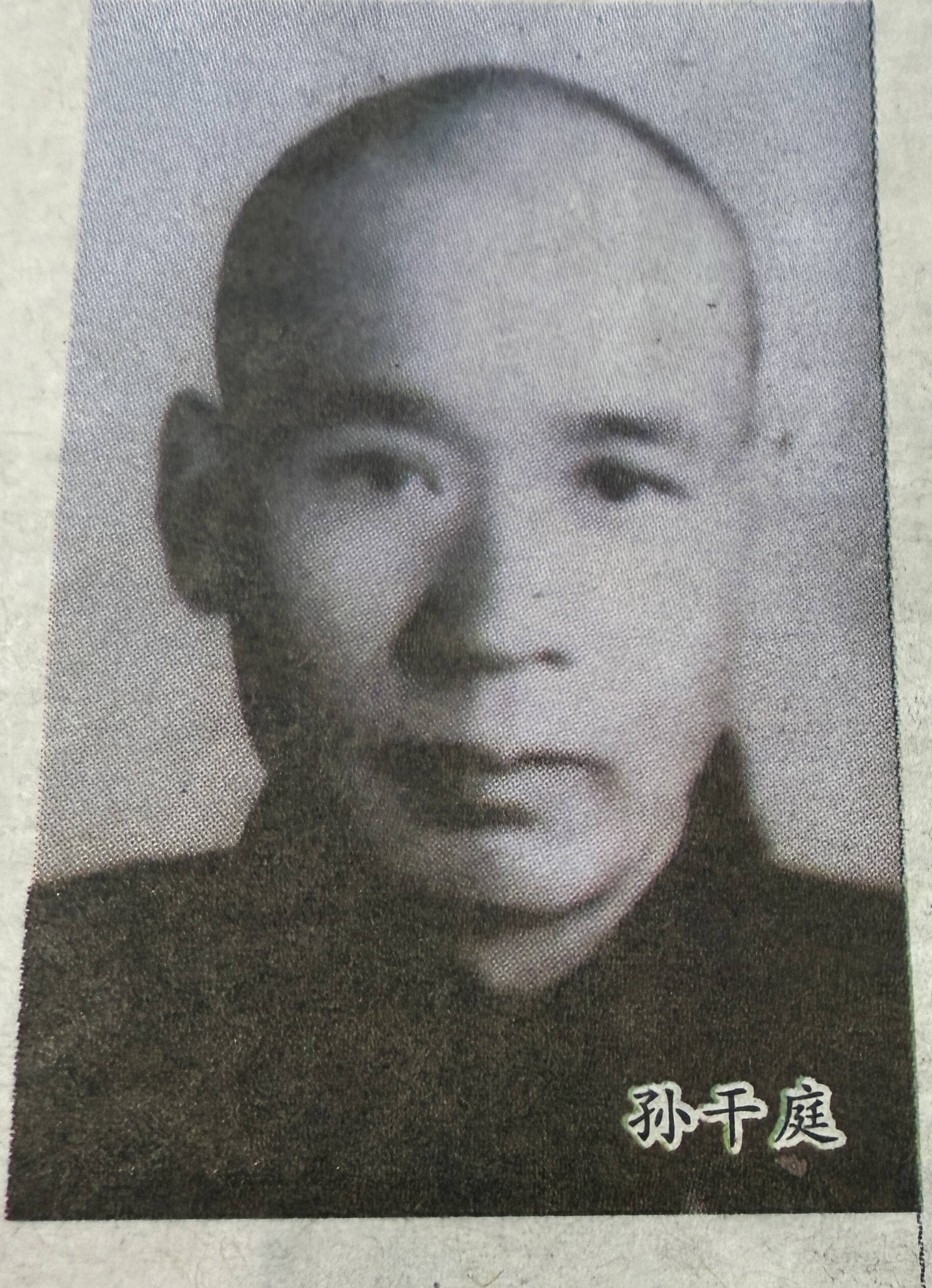

在江蘇省連云港市海州區(qū)的一棟居民樓里,84歲的孫耀希老人坐在沙發(fā)上,撫摸一張報紙上的老照片,陷入了沉思。雖年代久遠(yuǎn),但照片上的人依舊顯得英武有力,這就是他的父親孫干庭年輕時的模樣。“我父親曾是蘇魯交通線上的一名交通員,也干武裝游擊工作。我出生的時候,父親已有五年的干革命經(jīng)歷。”老人說。

(小新莊交通站站長孫干庭)

蘇魯交通線:刺穿隴海鐵路的鋼刀

時間回到1938年5月,徐州淪陷,日軍占領(lǐng)隴海鐵路東西交通大動脈。為了加強(qiáng)對這一地區(qū)的控制,敵人在鐵路沿線挖路溝、筑碉堡、設(shè)據(jù)點,把鐵路南北分割開來。由此,我黨從華中通往華北的秘密交通線被破壞,往來交通只能走海上,極為不便。為此,山東分局魯南區(qū)黨委與華中局淮海區(qū)黨委研究,決定在蘇北、魯南之間建立一條新的交通線,以保障華中、山東兩大抗日根據(jù)地之間以及華中根據(jù)地與黨中央的聯(lián)系。

(蘇魯交通線白石嶺交通站舊址)

當(dāng)時這一地區(qū)情況復(fù)雜,日偽頑土匪眾多。總體來講,以隴海鐵路為界,路北為山東海陵縣,路南為江蘇東海縣。1941年底,東海、海陵兩縣抗日民主政府先后成立。山東分局專門派人跨越鐵路線,到路南東海縣委和沭宿海縣委研究建立交通線問題。經(jīng)過不斷探索,在1942年后,逐步形成一條橫跨隴海鐵路,穿越當(dāng)時東海、海陵兩縣的秘密交通線。這條南北走向、長度達(dá)百余公里的交通線,成為兩地八路軍、新四軍及地方黨組織的生命線,它不僅是華中與山東根據(jù)地之間聯(lián)系的必經(jīng)之路,也是江、浙、皖根據(jù)地通往延安的交通咽喉。

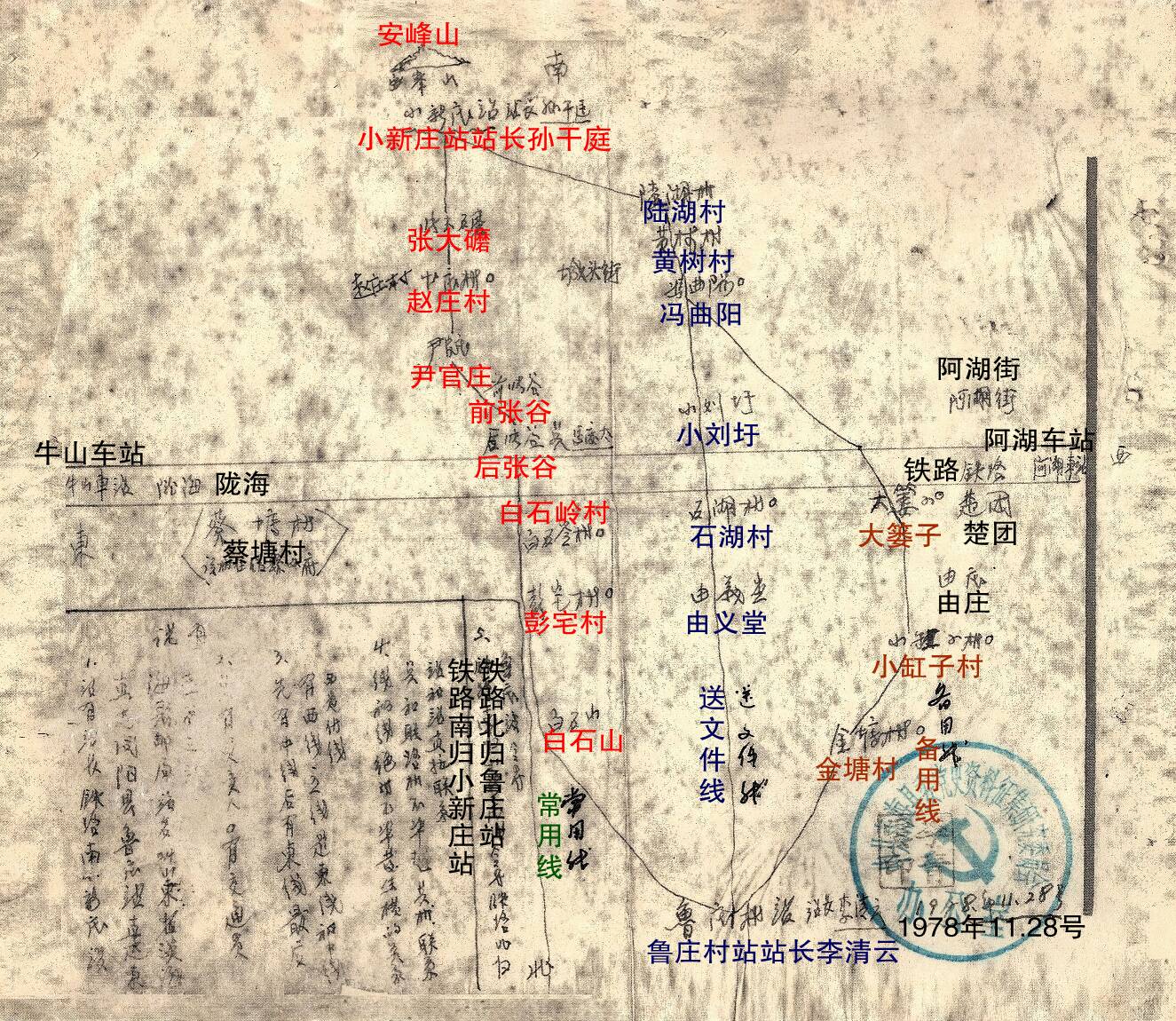

(魯莊交通站站長李清云繪制的蘇魯交通線路線圖)

(魯莊交通站站長李清云繪制的蘇魯交通線路線圖)

喬裝乞丐:大搖大擺混過封鎖線

事實上,蘇魯交通線從來不是一條準(zhǔn)確的路線,而是由很多群眾基礎(chǔ)好的“堡壘村”、交通站組成。隴海鐵路路北的劉灣、魯莊、彭宅,鐵路邊的白石嶺和路南的張谷、趙莊、周沈莊、大稠等地分別設(shè)立交通站,各站均配有秘密交通員。他們通常采用“分段接力”的方式傳遞情報、運(yùn)輸物資、護(hù)送干部。

(蘇魯交通線部分交通員合影,前排中:劉錫九 后排右二:張士敬)

“整個抗戰(zhàn)期間,我父親一直屬于地方武裝,而且主要是和蘇魯秘密交通線聯(lián)系在一起。1943年,他成為東海縣武裝交通隊隊長,平時不回家,每天就在交通線上開展各種工作。”孫耀希老人說。

孫干庭在小新莊的家,一度成為秘密交通站。路北交通員劉鳳奇通常把文件書報送到這里,由路南交通員張兆啟來取,然后送出。張兆啟常常裝成一個小販,挑著兩個表面上裝著南北干貨的籮筐,實際上底下裝著文件資料,走街串巷、大搖大擺地送到下一個交通站。

(繪畫:蘇魯交通線運(yùn)輸物資的場景)

中國近現(xiàn)代史史料學(xué)學(xué)會理事、中共東海縣委統(tǒng)戰(zhàn)部館員樊振告訴記者,蘇魯交通線傳遞信息的方法變化多端,充滿了巧妙和創(chuàng)意。有時交通員會把紙條藏進(jìn)驢糞里,或者把情報藏入向日葵桿子的空心部分,通過這些巧妙的方法確保了情報的安全傳輸。

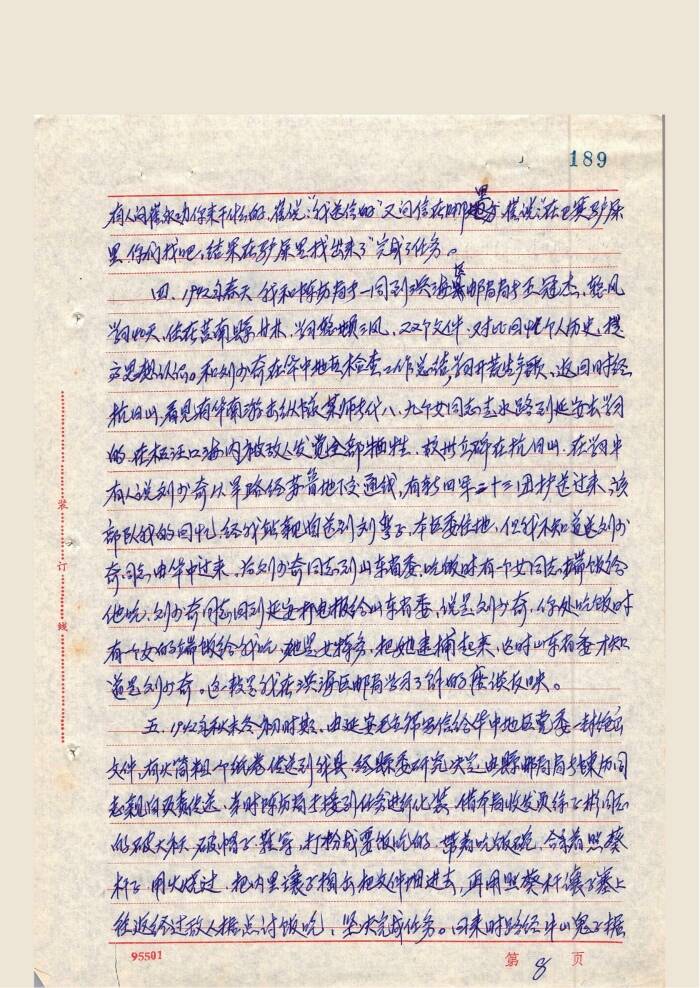

(李清云親筆回憶錄講述“向日葵桿送情報”)

“向日葵桿送情報”的說法,得到了當(dāng)事人的佐證。交通員李清云的親筆回憶錄,曾記錄了這樣一件事:1942年秋末冬初,一張火筒粗的紙卷被傳送到山東省海陵縣,這是毛主席寫給華中地區(qū)黨委的一封絕密文件。“經(jīng)縣委研究決定,由縣郵局局長陳歷同志親自負(fù)責(zé)傳送。陳歷接到任務(wù)就化裝成乞丐,用火燒過向日葵桿子,把瓤子掏出,將文件放進(jìn)去,再把照葵桿瓤子從兩頭塞回去。他往返經(jīng)過敵人據(jù)點假裝討飯吃,完成了這一任務(wù)。”

勇斗松山:打出一片“和平”的天空

穿越隴海鐵路,蘇魯交通線必須要經(jīng)過石湖車站東邊的一座橋下。1943年秋季后,日軍在橋下建了一個碉堡,并且在石湖村駐有日軍和偽軍各一個小隊,日軍小隊長名叫松山。日軍白天把關(guān)卡,夜晚巡鐵路,把守非常嚴(yán)密,給蘇魯交通線造成很大困難。

(資料圖片:交通員在學(xué)習(xí))

路南東海縣隴南區(qū)工委書記袁春泌和東海縣武裝交通隊隊長孫干廷等人研究,決定來個敲山鎮(zhèn)虎,狠狠教訓(xùn)一下松山。于是,孫干廷帶領(lǐng)隊員們起道釘、掀鐵軌、砍電桿、斷電線,很快就破壞了鐵路,切斷了敵人的電話。駐牛山的日軍中隊長大怒,責(zé)令松山沿線勘察。孫干廷得知這一情況后,決定趁熱打鐵,狠揍日軍。

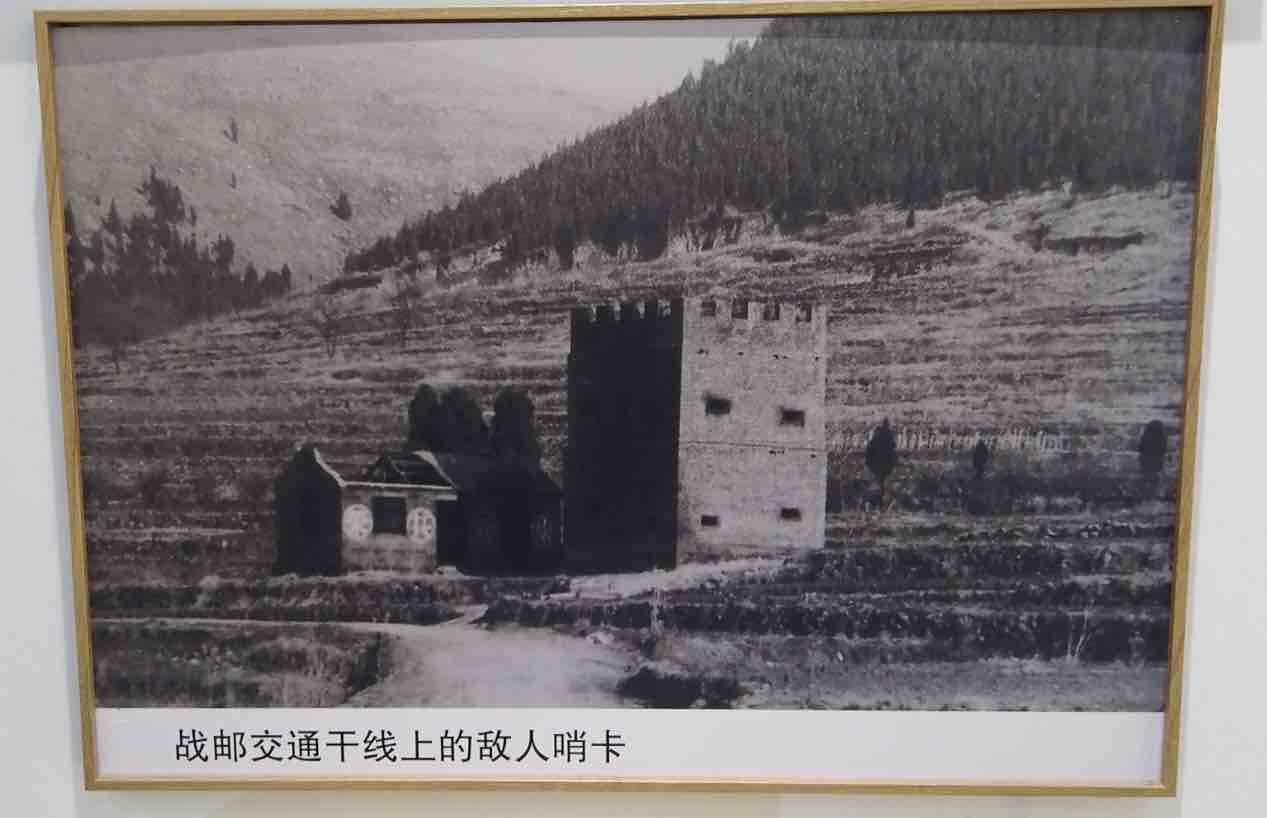

(資料圖片:蘇魯交通線上的敵人哨卡)

武裝交通隊連夜在石湖到大婁的鐵路線上埋好4個地雷,外加8顆手榴彈。次日天剛亮,從石湖據(jù)點出動的幾個日軍由東向西查路到此,只聽一聲巨響,3個日本兵被炸上了天,嚇得松山魂不附體。他實在別無他法,只好派人暗中與武裝交通隊會談。雙方談好條件,松山保證做到:日方天黑之后不出據(jù)點,白天巡邏不下路,不危害過路人員安全。武裝交通隊答應(yīng)只要日方做到以上三點,就不再破壞鐵路及電話線,保證松山所轄路段的“平安”。這樣,雙方“默契”保證了蘇魯交通線有效運(yùn)轉(zhuǎn)。

雪地護(hù)送:劉少奇夜過蘇魯交通線

1942年3月的一天,天氣還很寒冷,幾天前剛下過的雪尚未融化。孫干庭接到一個重要任務(wù),護(hù)送一隊從南邊來的人員過鐵路。當(dāng)天晚上,負(fù)責(zé)趙莊南邊那一段的我方同志,帶著一隊人員到達(dá)趙莊,交給在此等候的孫干庭。孫干庭帶著他們繼續(xù)向北走,趙莊離鐵路有十幾里路,靠近鐵路時,他們趴在雪地里,等日軍的巡道車從鐵路上經(jīng)過后,迅速越過鐵路。

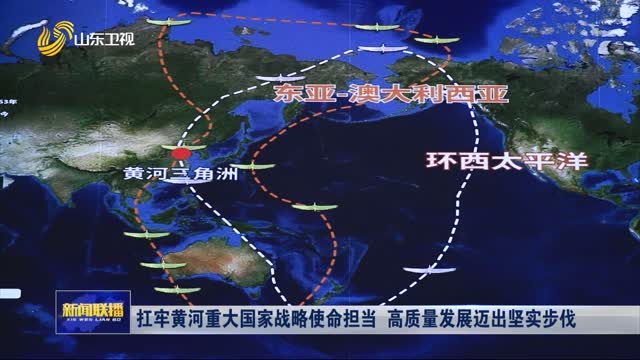

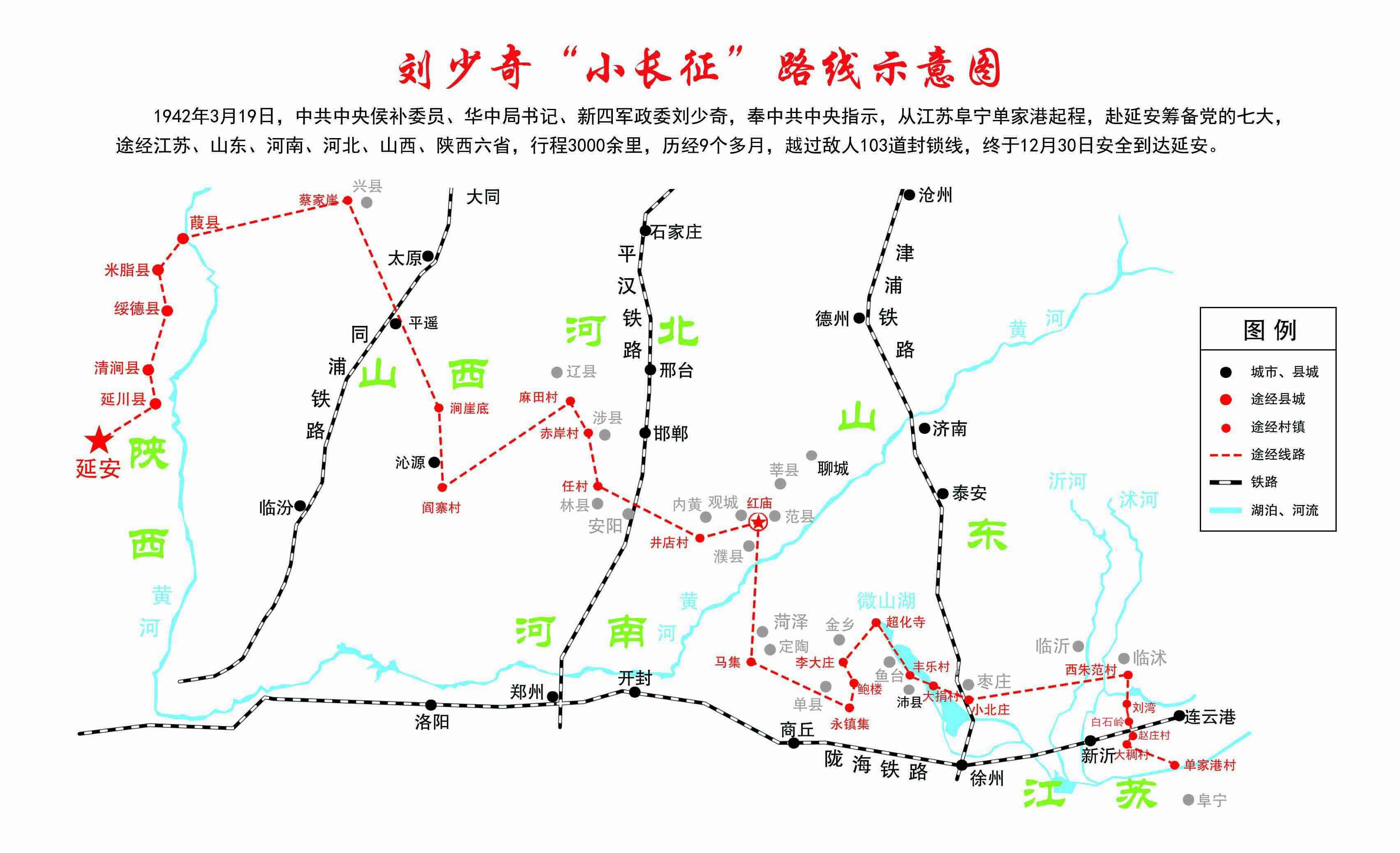

(劉少奇“小長征”路線示意圖)

在那批被帶過鐵路的人中,有位40多歲、面容清瘦的人,他就是時任中原局書記、新四軍政委的劉少奇同志(當(dāng)時化名胡服)。當(dāng)時他從阜寧縣單家港新四軍總部出發(fā),穿過蘇魯交通線到達(dá)魯南山東分局,后一路向西到達(dá)延安。

(油畫:劉少奇過蘇魯交通線)

據(jù)當(dāng)時的中共隴南區(qū)委書記周朝瓛回憶:“從1939年到1942年秋為止,凡是從延安到華中的或從華中到延安的干部,都是從這條線通過的。1942年春劉少奇同志(那時化名胡服)去延安,也是經(jīng)過這條交通線,并由我親自送過路北……護(hù)送過的人員不計其數(shù)!”

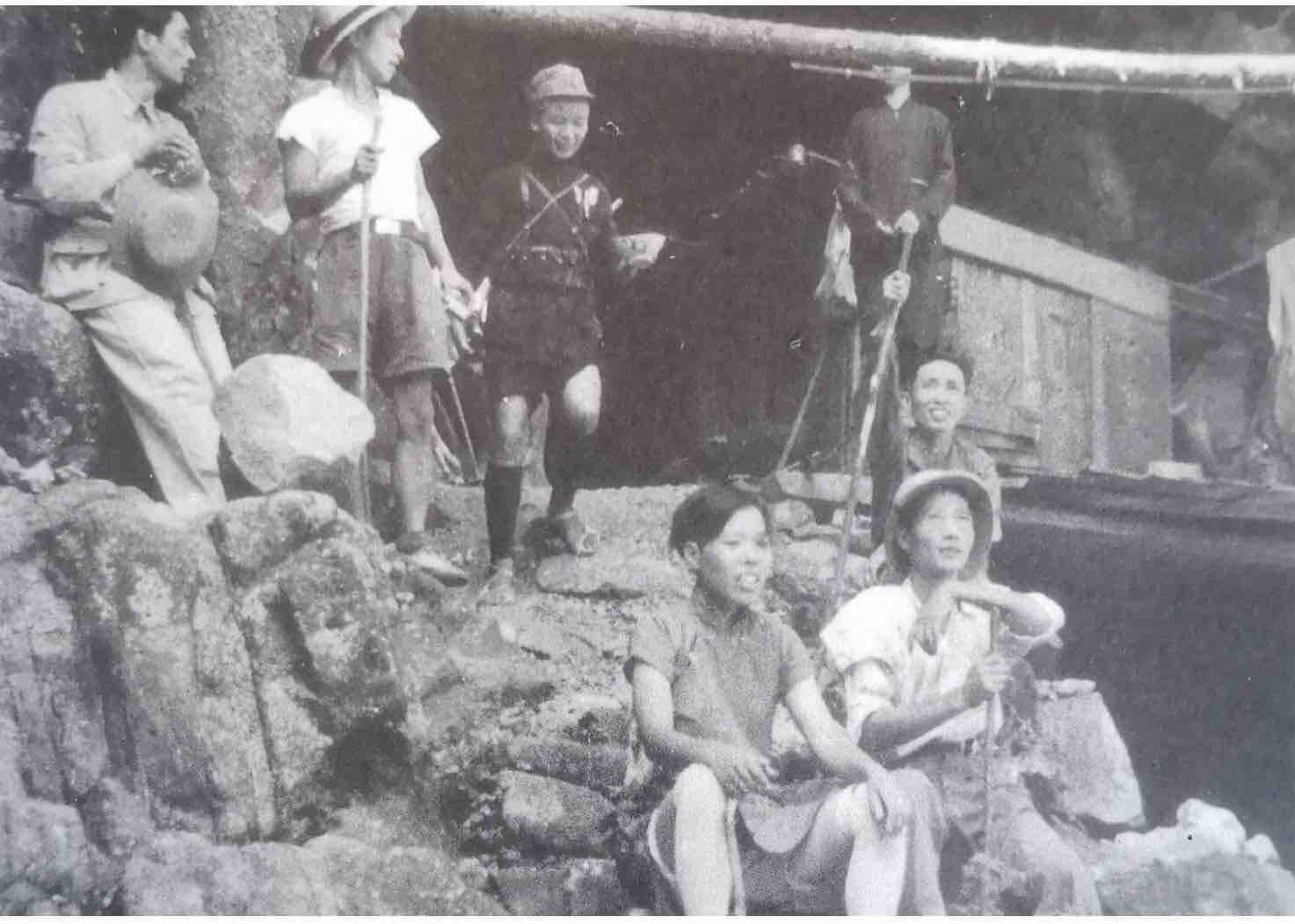

(1943年1月,新四軍衛(wèi)生部長沈其震帶領(lǐng)一支文化人隊伍百余人,過蘇魯交通線經(jīng)師駐地奔赴延安。圖為:文化人隊伍在赴延安途中)

到1943年,新四軍干部通過蘇魯交通線南來北往更加頻繁,有時幾人,有時幾十人甚至百余人。當(dāng)年秋天,由蘇北出發(fā)的新四軍團(tuán)以上干部100多人安全通過蘇魯交通線,前往延安學(xué)習(xí)。這支干部隊在部隊護(hù)送下,經(jīng)東海縣過隴海鐵路穿海陵縣后到達(dá)臨沭夏莊,再由八路軍115師“老6團(tuán)”特務(wù)連護(hù)送至天寶山,最后順利到達(dá)延安。

東海水晶:折射出太陽璀璨之光

站在隴海鐵路張谷鐵路橋下,戰(zhàn)爭的硝煙不再,日軍的碉堡、哨點、護(hù)河溝早已灰飛煙滅,如今的百年隴海鐵路依然在客貨運(yùn)上發(fā)揮著作用,一輛輛飛馳的列車上運(yùn)載著來自全世界的貨物,沿著新亞歐大陸橋一路向西,到達(dá)中亞、歐洲,共建一帶一路、馭風(fēng)前行。

如今的東海縣,“世界水晶之都”的金字招牌越擦越亮。其水晶產(chǎn)業(yè)規(guī)模之大、影響力之廣,在全球都享有盛名。據(jù)統(tǒng)計,全球超過一半的水晶原料在這里集散,6000多名東海人常年在海外十多個國家“淘晶”,每天有35萬件水晶制品通過快遞從東海銷往全球。

回顧歷史,中國近現(xiàn)代史史料學(xué)學(xué)會理事樊振表示,蘇魯交通線的成功實踐彰顯四大歷史經(jīng)驗:堅持黨的絕對領(lǐng)導(dǎo)確保政治方向,創(chuàng)新戰(zhàn)郵交通發(fā)行“三合一”體制實現(xiàn)資源高效配置,以革命英雄主義鍛造“人在文件在”的鐵軍精神,依靠群眾構(gòu)筑‘地下長城’般的堅實屏障。這些經(jīng)驗有機(jī)統(tǒng)一,共同鑄就了抗戰(zhàn)時期黨的秘密交通工作典范,展現(xiàn)了黨的領(lǐng)導(dǎo)力、制度創(chuàng)新力、精神感召力和群眾組織力的完美結(jié)合。

這何嘗不像在太陽下精美的水晶折射出來的璀璨之光!

記者手記:歷史是最好的教科書,也是永不褪色的精神豐碑。蘇魯交通線的故事猶如廣袤田野中生生不息的麥子,在這片土地上深深扎根。我們見證的,不僅是對個體的追思,更是中華民族對集體記憶的守護(hù)。英雄之氣貫長虹,千秋萬代永流芳。在山河無恙的今天,我們肩負(fù)守護(hù)歷史溫度的責(zé)任,讓先烈守護(hù)家國的故事在歷史的長河中閃閃發(fā)光。

(記者:朱媛媛 鄭拓 江蘇省東海縣融媒體中心常鐵 王菲菲 顧問:樊振)