編者按:抗日戰爭時期,我黨開辟了一條山東、華中直通中共中央所在地延安的秘密交通線。通過這條“紅色大動脈”,招遠的13萬兩黃金被運抵延安,劉少奇、陳毅等1000多名干部往來延安和山東、華中之間,為抗日戰爭的最終勝利發揮了重要作用。

為紀念抗日戰爭勝利80周年,山東交通廣播聯合山西交通廣播、河北交通廣播等推出大型融媒體聯合采訪《重走抗日交通線·從烽火坦途到發展新篇》,回顧那段歷史,展現如今的發展,汲取前進的力量。本期讓我們來到山西興縣,探尋“呂梁英雄傳”的抗戰足跡。

80年前,第一部反映中國共產黨領導下全民族抗日的長篇小說《呂梁英雄傳》開始發表。小說講述了在呂梁山中一個普通的村落,村民在日寇的燒殺搶掠中逐漸覺醒,在共產黨的領導下,組織起民兵力量同敵人進行頑強斗爭的故事。作品中民兵傳達情報、護送特派員過封鎖線等情節,真實反映了當時呂梁地區秘密交通線工作時的場景。

打破封鎖:秘密開辟抗日交通線

抗日戰爭全面爆發后,八路軍、新四軍深入敵后,開辟了眾多抗日根據地。但這些根據地被日寇的封鎖線(如鐵路、公路、碉堡構成的“囚籠政策”)和國民黨頑固派的勢力所分割,相互聯系困難。 位于陜北延安的黨中央需要與各根據地保持緊密的聯系,以傳達指令、輸送干部、互通情報。這就急需一條相對安全、隱蔽的通道,來突破敵人的嚴密封鎖。呂梁山區因其特殊的地理位置和良好的群眾基礎,成為建立這條交通線的理想選擇。

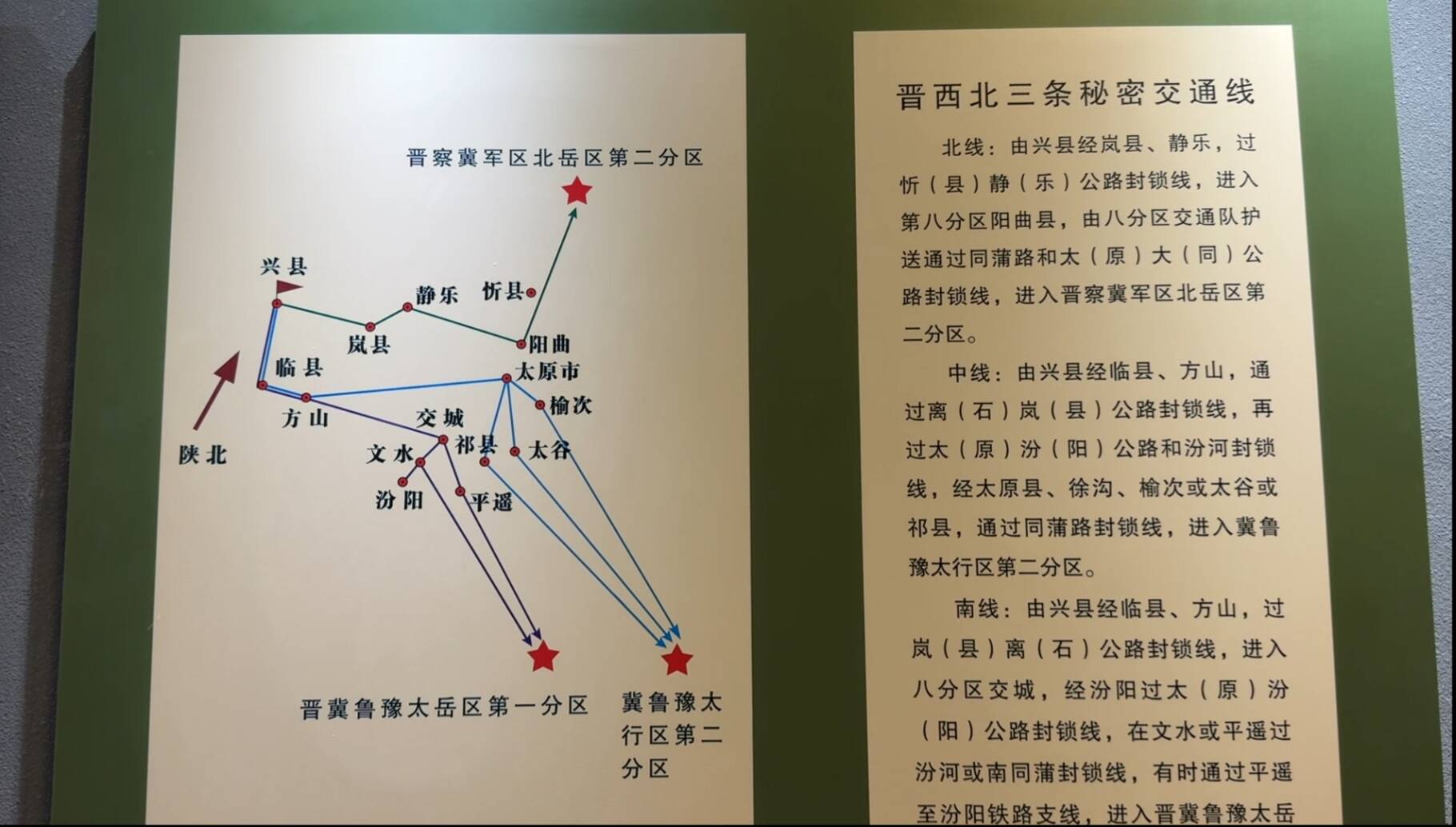

(晉西北秘密交通線示意圖)

山西呂梁和黃河對岸的陜北隔河相望,這里不僅是阻敵西犯、保衛延安的堅固屏障,也是黨中央部署的支援前線、統籌后方的戰略基地,同時還是延安和華北各抗日根據地聯系的交通要道。1942年,晉西區黨委和晉綏軍區經過仔細偵察和縝密分析,決定以興縣為中介點,開辟北、中、南3條秘密交通線。

據中共興縣縣委黨史研究室原主任牛亞平介紹,為了保證人員、物資和重要的文件順利到達陜甘寧邊區,晉綏邊區成立了“交通司令部”。護送工作配備一定的武裝人員進行保護,根據敵人的情況和被護送人員的重要性,配備不同數量的部隊進行保護,有時是幾個班,有時是幾個人,有時甚至是幾個團或連。為了護送工作順利開展,晉綏邊區成立了兵站,每隔60至80里設立一個兵站,為被護送人員提供食宿。“吃飯有人搞,住房有人找,停留有崗哨,上路有向導”是對當時交通站的生動寫照。

(興縣縣委黨史研究室原主任牛亞平介紹如何秘密護送人員、物資)

(興縣縣委黨史研究室原主任牛亞平介紹如何秘密護送人員、物資)

呂梁山區的崇山峻嶺和復雜地形,為紅色交通線提供了天然屏障,但也對交通員的體力和意志提出了嚴峻考驗。他們往往以普通農民、小商販等身份為掩護,穿梭在敵占區與根據地之間,傳遞情報、運送物資。行動多在夜間,路線經常變換。呂梁當地老百姓積極為交通員帶路、放哨、提供食宿,甚至不惜犧牲生命來保護交通線的安全,為交通線的順暢發揮了重要作用。

英雄群像:心向延安確保一路暢通

在位于興縣的晉綏邊區革命紀念館里,一面照片墻格外引人注意。紀念館講解員白瑞介紹,照片墻展示的是抗戰期間在晉綏大地上戰斗過的英雄人物,既有八路軍健兒,還有一些普通的民兵英雄,像“地雷大王”李有年、“神槍手”張侯油等,他們為呂梁紅色交通線的安全通行發揮了重要作用。時任《晉西大眾報》記者的馬烽、西戎就是以晉綏邊區第四屆群英大會表彰的124位民兵英雄事跡為原型,于1945年春創作了中國第一部反映中國共產黨領導的全民族抗日并在抗日戰爭時期發表的章回體長篇小說——《呂梁英雄傳》。

(電影《呂梁英雄》畫面)

呂梁紅色交通線之所以被譽為“鋼鐵走廊”和“中央血脈”,主要在于其作為重要紐帶連接起了中共中央與各抗日根據地的聯系。據不完全統計,從1942年10月至1945年底,交通大隊共護送從別的根據地到陜甘寧邊區,或再折返的干部達2852人。其中包括中共中央委員及候補中共中央委員27人,黨、政、軍主要干部800余人。這些干部的到來,不僅為陜甘寧邊區注入了新的血液和活力,還為抗日戰爭的勝利提供了重要的人才保障。

此外,呂梁紅色交通線還為陸續過境的5萬余部隊提供了偵察、警戒、向導等便利條件。這些部隊在呂梁紅色交通線的指引下,成功穿越了敵人的封鎖線。同時,呂梁紅色交通線還接送了大批抗日團體人員、國際友人、民主人士及聯大、抗大等師生。傳送了許多重要文件、書刊和軍需物資。據統計,包括從山東秘密轉運的黃金在內,呂梁紅色交通線共運送槍炮彈藥、醫療器械、通訊器材、布匹、棉花等軍需物資計1000余噸。

(晉綏邊區革命紀念館館藏文物)

綠色發展:革命老區邁向發展新區

從興縣蔡家崖鄉西行15公里,就是黃河黑峪口渡口舊址。抗日戰爭期間,大批的人員和物資就是從這里西渡黃河,進入陜甘寧邊區,到達黨中央所在地延安。如今浩蕩的黃河水奔流而過,古渡口已經沒有船只過往,取而代之的是一座大橋連接起黃河兩岸的山西省興縣和陜西省神木市,橋上各種車輛川流不息。回望那一段烽火歲月,晉綏邊區的英雄兒女用血肉之軀筑起敵人不可逾越的屏障,讓日寇無法渡過黃河,進犯陜甘寧邊區,憑借大無畏的犧牲精神夠筑起通往革命圣地延安的“鋼鐵走廊”。

興縣作為革命老區,近年來在轉型發展上取得了顯著成效,經濟總量和財政收入在呂梁市乃至山西省的縣市中位居前列。這里煤炭資源儲量極為豐富,是山西省重要的煤炭生產基地之一。盡管以煤為主,但興縣并沒有走單一資源的老路,而是積極拓展多元化產業,利用豐富的煤炭資源和電力優勢,大力發展“煤-電-鋁-材”一體化產業。作為曾經的晉綏邊區首府所在地,興縣擁有晉綏邊區革命紀念館、四八烈士紀念館等重要紅色旅游資源。為此,他們積極打造“紅色興縣”旅游品牌,將紅色文化與生態旅游、鄉村旅游相結合,成為經濟增長的新亮點,“革命老區”正向“發展新區”大踏步邁進。

(記者在黃河黑峪口渡口舊址尋訪)

記者手記:站在黃河黑峪口,昔日渡口已變通途。橋上車流如織,腳下河水奔涌,仿佛仍在訴說八十年前的烽火傳奇。觸摸《呂梁英雄傳》中的驚險情節,如今在興縣的青山綠水中找到了真實的注腳。這里是“鋼鐵走廊”,是無數英雄用腳步丈量出的信仰之路。如今,革命老區煥發新顏,紅色血脈已化為發展動力。在這片熱土上,歷史從未走遠,它只是換了一種方式,繼續生長。